重庆市地质矿产勘查开发局136地质队

重庆市地质矿产勘查开发局136地质队 重庆市地质矿产勘查开发局136地质队

重庆市地质矿产勘查开发局136地质队藏北高原,海拔5000米的苍穹之下,稀薄的空气仿佛被无形之手抽空,凛冽罡风裹挟着砂砾,如同千万把锉刀,永不停歇地雕琢着裸露的山岩,在这片被称作“生命禁区” 的冻土深处,埋藏着大地的宝藏。重庆市地矿局 136 地质队地质矿产研究院的党员先锋队队员们,怀揣着对地质事业的热忱,正一寸一寸地叩问,寻找着大地深处可能蕴藏的宝藏——锑矿。

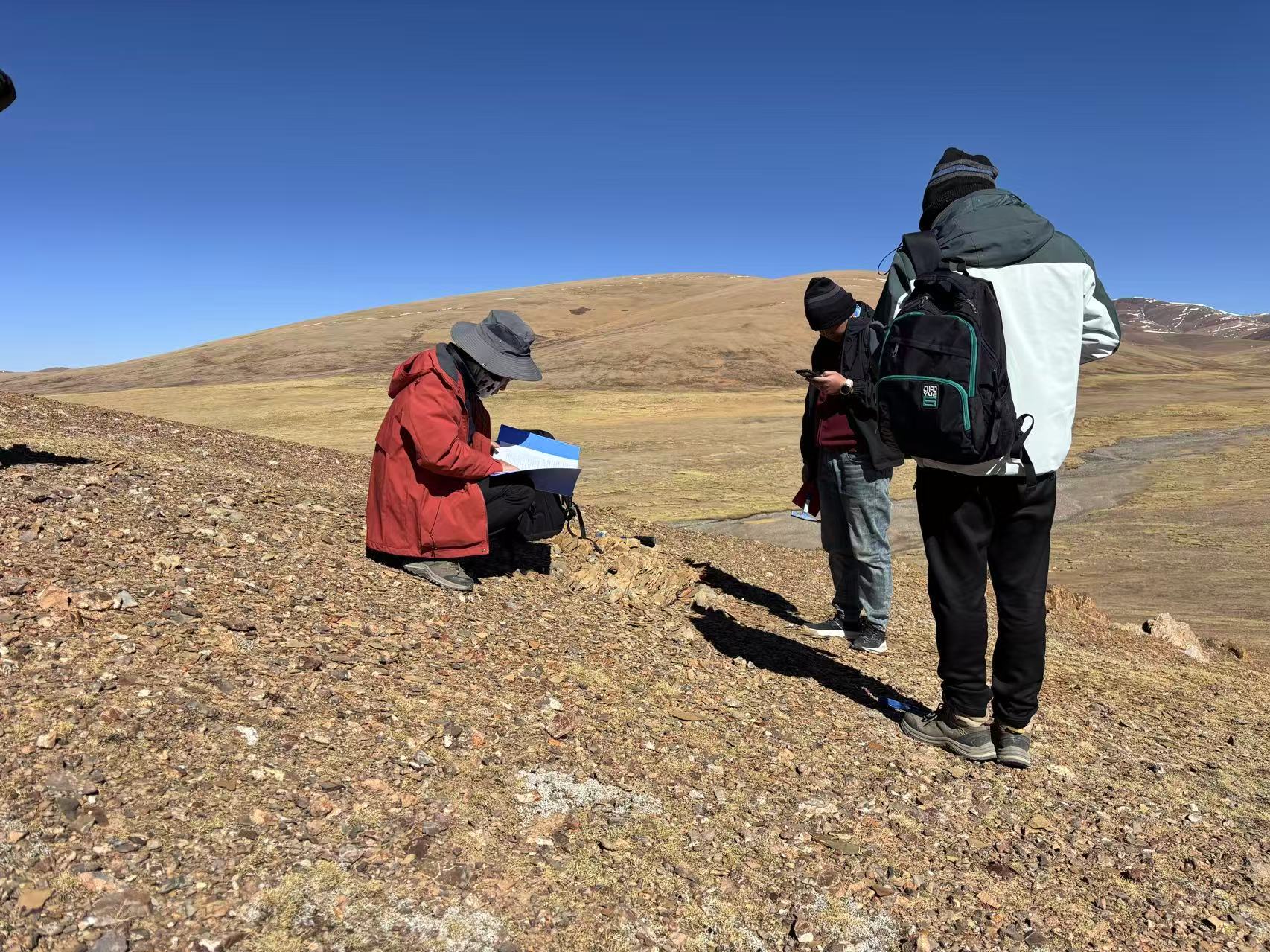

图为 西藏锑矿项目党员先锋队队员们

(从左到右依次为:李明华 严超 高原 竺林 何朕 赵昆洋)

当破损的玻璃窗透进第一缕灰白晨光,宣告高原新一天的到来时,地质队员们在睡袋中艰难辗转起身。刺骨的寒意渗入骨髓,每一个关节都似锈死的齿轮,发出细微的呻吟。驻地炊事员早已备好简陋的早餐 —— 干硬的馕、泡软的方便面,搭配一壶温热的开水。这看似简单的食物,却是他们对抗高原严酷环境的能量基石。

队员李明华狼吞虎咽地吃完早餐,便开始仔细检查设备、整理背包。地质锤、罗盘、GPS 定位仪、采样袋等工具依次摆放整齐,水和干粮也准备充足。他的脸因长期暴露在高原环境中,冻得紫黑,嘴唇干裂泛着血丝,却依然坚定地说道:“今… 今天… 继续… 追… 追索矿化带…”话语在稀薄寒冷的空气中断断续续,每一个字都承载着他对地质事业的执着与坚守。

越野车沿着崎岖山路向锑矿区域进发,在冻得硬邦邦、起伏不平的荒原上剧烈颠簸。车窗外,灰褐色的冻土一望无际,稀疏枯黄的草甸被寒风吹得紧贴地面,远处连绵的雪山在阳光下反射着刺目的白光,壮丽的景色中透着无尽的荒凉。

当道路崎岖到车辆无法通行时,队员们毫不犹豫地下车徒步前行。高原稀薄的空气如同沉重的枷锁,每走几步便气喘吁吁,胸口仿佛压着千斤巨石。他们互相搀扶,在陡峭的山坡上艰难跋涉。突然,乌云密布,寒风骤起,冰雹夹杂着雪花劈头盖脸地砸下。队员们迅速戴上帽子和护目镜,顶着风雪继续前进。在藏北,这样的天气变化早已是家常便饭,队员们早已习以为常。

每一步下行都异常艰难,陡峭的坡壁布满松动的碎石,稀薄的空气让每一次抬腿都像拖着千斤重担。心脏在胸腔里疯狂地擂动,仿佛要挣脱束缚,每一次呼吸都伴随着肺叶尖锐的灼痛,那是肺泡在缺氧状态下极限扩张的悲鸣。

终于下到沟底。眼前赫然呈现一大片醒目的灰色岩石带——这正是他们追踪的热液蚀变带。队长高原喘着粗气,指着岩石带上几处醒目的处:“看…看那…强…强硅化!”这些都是重要的找矿标志。他掏出罗盘,冻得通红的手指笨拙地操作着,测量断裂带的走向、倾向和倾角,并在野外记录本上艰难地勾画着草图,笔尖在纸上划出沙沙的声响,这是他们与大地对话的音符。

图为 队员们正在勾画着矿带草图

阳光直射在沟底,稍稍驱散了一点寒意,但高海拔紫外线的灼烧感开始显现。他们选定一处新鲜露头,挥起地质锤。手臂却像灌了铅般沉重,每一次挥动都伴随着剧烈的喘息。缺氧状态下,肌肉力量大打折扣。“砰!”锤头砸在坚硬的硅化蚀变岩上,手臂震得发麻,岩石只崩落一小块。连续几锤,才敲下一块拳头大小的新鲜岩石。

他们仔细观察断面,放大镜下,灰色的岩石基质中,清晰地嵌布着无数针状、放射状集合体!它们闪烁着强烈的金属光泽,如同暗夜星辰被揉碎了撒在石头上——正是典型的辉锑矿!心跳骤然跳动,血液似乎都涌向了头部:“队长!辉锑矿!星点状、针状!我们找到了,我们找到了……”队员们激动地抱在一起。

发现辉锑矿后,队员们迅速展开工作。他们用罗盘测量地层走向和倾角,用 GPS 定位仪记录坐标,不放过任何一个细节。在一处露头较好的矿脉前,队员们小心翼翼地采集样品,用地质锤敲下矿石样本,轻轻放入采样袋。突然,一阵狂风袭来,队员们立即蹲下身子躲避风沙。风沙过后,他们继续投入工作,深知每一处矿脉都可能蕴含着巨大价值。

图为 队员们正在采集样本

饥饿感被持续的寒冷和剧烈消耗暂时压抑,但胃里的空虚感提醒着必须补充能量。他们找到一处牧民遗弃的破旧房屋,勉强可以遮挡部分凛冽的寒风。压缩饼干硬得硌牙,需要用唾液慢慢软化才能下咽;牦牛肉干冻得像皮革,撕咬起来极其费力;榨菜是唯一能带来一点咸鲜滋味的东西。大家默默地咀嚼着,没有人说话,节省着每一分体力。保温杯里的水,早已失去了热度,变得冰凉。这是队员们在野外一天中唯一的一顿午餐。队员们坐在地上,看着远处的雪山和冰川,心中充满了敬畏。藏北的自然环境虽然恶劣,但它的美丽和神秘也深深吸引着他们。

图为 队员们在进食午餐

短暂的休息后,队员们继续工作。他们沿着矿脉深入勘查,用地质锤敲击矿石,仔细观察矿石的颜色、纹理和结构。队员们发现,这里的锑矿石质量较好,有较高的开采价值。他们一边勘查,一边记录数据,详细记录矿脉的走向、倾角、厚度和矿石的特征。突然,天空中又下起了小雨,队员们赶紧穿上雨衣,抓紧时间在矿点附近展开追索填图。党支部书记竺林和领队高原互相配合,手持地质罗盘,仔细测量着矿脉的走向和倾角,一丝不苟地记录着每一个数据。队员赵昆洋则负责在图上精确标定位置,他的手指冻得有些发僵,但绘图动作依然一丝不苟。队员何朕负责采集标本,虽然胳膊被冻得僵硬,但他仍然用尽全力敲下一块块标本。

然而,高原的天气如同孩子的脸。一阵狂风毫无征兆地席卷而来,天空骤然阴沉下来,紧接着,细密的雪粒如同无数冰针,开始疯狂地斜刺下来,抽打在脸上,生疼无比。能见度急剧下降,十米开外的景物瞬间模糊不清。

“暴风雪!快!快!快!下撤到背风坡!”队长高原当机立断,声音在呼啸的风雪中显得有些模糊。大家立即收起仪器图纸,顶着扑面而来的风雪和刺骨严寒,艰难地向最近的一处背风岩壁转移。风雪越来越猛,每一步都像是在与无形的巨手抗争。好不容易躲到巨大的岩石后面,队长高原迅速清点人数:“一个也没少!大家都没事吧?” 队员们喘着粗气用力点头。何朕下意识地紧紧护住背包,那里装着刚刚采集的宝贵矿石标本和记录本。风雪中,几人紧靠着冰冷的岩壁,宛如坚韧的战士,守护着来之不易的宝藏。雪花不断堆积在他们的肩头和帽檐上,形成了一层薄薄的白色铠甲。

暴风雪持续了近一个小时候,天气转晴。夕阳熔金,将无垠的荒原、巍峨的远山和蜿蜒的沟壑染成一片辉煌壮丽的橙红色。队员们拖着仿佛不属于自己的身体,将所有沉重的仪器、样品箱搬上越野车。每一个动作都变得无比迟缓而费力。车辆在暮色渐浓的荒原上颠簸返程。车灯划破浓重的暮霭,像两把微弱的光剑,在无边的黑暗中显得如此渺小。车内一片寂静,只有发动机的轰鸣和人们粗重疲惫的喘息声。

回到驻地,今天的晚餐是排骨汤和清炒白菜,味道寡淡,却足以安慰辘辘饥肠和消耗殆尽的体力。

饭后,在昏黄的灯光下,队员们迎来了一天中思维最活跃的时刻。尽管身体极度疲惫,但白天的发现让他们精神亢奋。

高原就着炉火的光亮,将野外手图铺在简易折叠桌上,眉头紧锁,用红蓝铅笔反复比画,将观察点、数据、矿化点等信息一一连接、对比、分析。“你们… 看… 这里,” 他激动地指着图上断裂带的拐弯处,“构… 构造… 控矿!化探… 结果… 出来… 肯定… 有… 大异常!”他的声音因激动而提高了些,虽然依旧带着喘息,却充满了对地质规律的深刻洞察和对未来发现的期待。

赵昆洋伏在行军床上,整理着密密麻麻的野外记录本。将白天分散记录的地质点描述、岩石特征、矿化现象、产状数据、样品编号等信息,分门别类地誊写到更正式、更系统的野外记录本中。

何朕在一旁,借着灯光,仔细地整理、核对、包装着白天采集的岩石标本和沉重的样品袋。他用软纸包裹好每一块矿石标本,在标签上清晰地写明编号、地点、岩性、矿化特征,然后装入结实的样品箱。这些沉甸甸的箱子,将在不久后启程,穿越千山万水,将藏北冻土的秘密,送往实验室的精密仪器之下。

在这片孤绝的高原寒夜里,他们用纸笔、用思考、用积累的经验,继续与沉默的大地无声地交锋,试图解开它深藏的矿藏密码。白天的艰辛与危险,在这一刻似乎被某种更强大的力量暂时覆盖——那是探索未知的本能,是发现宝藏的渴望。

夜深了,地质队员们躺在睡袋里,身体疲惫到了极点。此时,他们的思绪飘向远方,思念着远在重庆的家人。年迈的父母是否安康?生病的妻子是否康复?孩子的作业是否完成…… 这些牵挂在寂静的夜里愈发浓烈。

渐渐地,鼾声在房间里此起彼伏,劳累一天的队员们进入梦乡。在梦中,他们依然坚守着地质人的使命 —— 找矿立功!这不仅是个人的梦想,更是他们用实际行动践行“三光荣”“四特别”精神的生动写照,是对地质事业最真挚的热爱与追求。

(高原 杨青 王晓曦/文,李明华/图)

主办:重庆市地质矿产勘查开发局

地址:重庆市两江新区春兰三路1号 邮编:401121 电话:63023899

网站标识码:5000000060

Copyright@2020